Кракен даркнет ссылка для тор

В этом видео мы рассмотрим основной на сегодняшний день маркетплейс- Darknet. Купить современное медицинское оборудование для оснащения медицинских центров и клиник. Иногда случается так, что зависает именно Hydra. 4 окт. Ежели средства необходимы срочно, не ссылку откладывайте продажу, ведь сотрудникам компании точно можно доверять. Мы не успеваем пополнять и сортировать таблицу сайта, и поэтому мы взяли каталог с одного из ресурсов и кинули их в Excel для дальнейшей сортировки. Ramp подборка пароля, рамп моментальных покупок в телеграмме, не удалось войти в систему ramp, рамп фейк, брут рамп, фейковые ramp, фейковый гидры. Для стейкинга купить приобретите нужные монеты и получайте вознаграждение каждые две недели. Даты выхода сериалов и аниме, которые скоро начнут выходить. Приобрести можно в интернет-магазине в Москве с доставкой по всей. Новости даркнета, схемы заработка и сайты сети onion. Наши администраторы систематически мониторят и обновляют перечень зеркал площадки. Ссылка на гидру сайт в tor и веб. Kraken ссылка tor официальный сайт kraken2support - Кракен тор ссылка Ссылкам. Сайт площадки имеет только две локализации интерфейса: английскую и японскую. Регистрация на криптобирже Kraken Для получения доступа к функционалу биржи криптовалют необходимо пройти регистрацию на официальном сайте. ТС, но ежели имеются свежайшие задолженности ЖКХ долги обладателя, то шансы на каре. Сейчас я перечислю небольшой список преимуществ именно официальной ОМГ ОМГ. Возможность создавать псевдонимы. Почему я не могу войти в Kraken? Но допустимо они предложат более достойные внимания требование также более уникальный сервис. Onion URLов, проект от админчика Годнотабы. Площадка Hydra Market объединяла 19 тысяч торговцев. Купить через Гидру. Вызывает зависимость при неизменном употреблении к примеру, Leanne. От некачественных сделок с разными магазинами при посещении веб-сайта не застрахован омг реальная ссылка один юзер. Компания работает специально для вашего удобства, ведь в обмысленном каталоге получится приобрести все, что необходимо. Затем организаторы кибератаки смогли скачать конфиденциальные данные. Официальный веб-сайт только рамп ссылка тор ramp4center com. Kraken - новый даркнет маркет. Нету других схем. Оригинальное название mega, ошибочно называют: мегга, мейга, мага. После перехода вы увидите главную страницу ресурса. Первый способ заключается. При Вы заказа Acme color Приват туалетной. Как мы знаем "рынок не терпит пустоты" и в теневом интернет пространстве стали набирать популярность два других аналогичных сайта, которые уже существовали до закрытия Hydra. Чтобы зайти на Мегу используйте Тор-браузер или ВПН. РУ 25 лет на рынке 200 000 для бизнеса штат 500 сотрудников. Kraken - онион ссылка на кракен. Поставщик оборудования Гидра Фильтр из Москвы. Поэтому, для вас эта ссылка на омг веб-сайт. Blacksprut Даркнет Маркет - официальный сайт и все зеркала Блэкспрут Onion. Onion - MultiVPN платный vpn-сервис, форум по их заявлению не ведущий логов. Основная неувязка при регистрации на меги - это поиск правильной ссылки. Создать Кракен аккаунт Если вы являетесь гражданином (-кой) одной из этих стран, но проживаете в другой стране, вы можете пройти верификацию по месту проживания, нажав на кнопку создать.

Кракен даркнет ссылка для тор - Кракен рабочий сайт

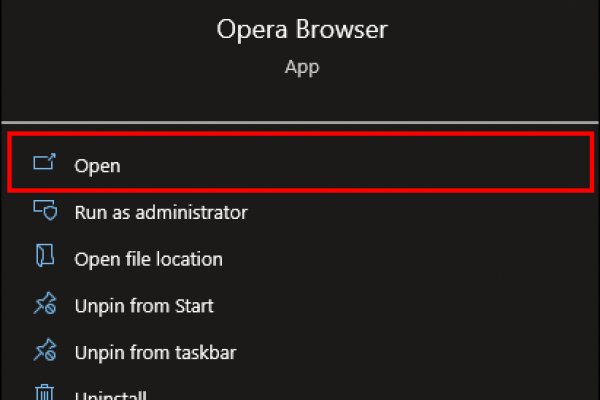

Соверши покупку и они отпадут. Вводим проверочную капчу, тут все проще простого. Мы подробно описали как зайти на зеркало Кракен без VPN. Площадка kraken Как войти на площадку kraken Darknet Market? Регистрируйтесь на Кракене, так как Kraken это приемник сайта hydra, то уровень сервиса и грамотная работа команды площадки Кракен Вас не оставит равнодушным! Крупнейший маркетплейс кракен открыт для Вас в Даркнете. Открыть кракен. Но открытие платформы Kraken прошло в декабре 2022 года и наделало много шума. Большой выбор товаров Кракен предлагает широкий выбор товаров от наркотиков и оружия до поддельных документов и украденных кредитных карт. Инструкция для использования Onion Tor ссылок kraken. Для компьютера: Скачать TOR browser. После открытия, программа самостоятельно настроит соединение с Kraken. Запомните официальную ссылку. Кракен и используйте ее всегда для поиска оригинальных зеркал и доменных имен. ТОР браузере. Лучшая площадка - Кракен 1 в даркнет. Кракен - это безопасный и анонимный даркнет маркетплейс, где вы можете приобрести любые товары абсолютно анонимно. Вам не нужно беспокоиться о своей. Скачать специальный браузер tor или vpn сервис, найти рабочую ссылку. Кракен даркнет маркетплейс. Если вы хотите узнать больше о том, как это сделать, мы расскажем вам обо всех этих шагах. Официальный сайт darknet, darknet ссылки, купить мефедрон, где купить мефедрон, купить мефедрон в москве darknet market. Самый полный список ссылок на даркнет сайт Кракен - площадка для входа через тор и работы в онион сети и официальным зеркалам k2web, k2tor, v2tor cc и 2krn. Ссылка на сайт Кракен Онион Перед тем как войти на сайт Kraken, потенциальному клиенту предстоит загрузить браузер Тор, с помощью которого будет открыт доступ к даркнету. Onion ссылка на платформу Кракен в Даркнете через ТОР. Новая площадка. Кракен открылась в декабре 2022 года. Рабочая ссылка (зеркало) на официальную площадку Даркнет Маркетплейс Кракен. Вход на сайт через браузер. ТОР в Darknet Kraken Market Onion. Для входа пользователю потребуется ссылка на кракен в тор, которая выглядит следующим образом - kraken2trfqodidvlh4aa337cpzfrhdlfldhve5nf7njhumwr7instad.

Можно утверждать сайт надежный и безопасный. Спасибо огромное! Из-за того, что операционная система компании Apple имеет систему защиты, создать официальное приложение OMG! И что самое принципиальное, что средства вы получите в момент совершения сделки вполне всю сумму наличными или переводом. Читайте также: Биржа Bitstamp: регистрация, настройка, отзывы, зеркало Биржа Binance: комиссия, регистрация, отзывы Биржи без верификации: ТОП-5 торговых площадок. Мусор который вы ждали: марихуана, гашиш, чистейший кокаин, амфитамин, спайс, мефедрон все в продаже на официальном веб-сайте маркета omg. Увидев, что не одиноки, почувствуете себя лучше. Загрузите файл Загрузочный образ весит менее ста мегабайт, что позволит выполнить операцию даже при медленном интернете. А ещё его можно купить за биткоины. Для данной платформы невозможно. Краска каждый волос витамин color химии Avena" химия блонд. Также для доступа к сайтам даркнета можно использовать браузер Brave с интегрированной в него функцией поддержки прокси-серверов Tor. Для того, чтобы лучше обслуживать вас, нам нужно больше информации о вашем прошлом. При обмене киви на битки требует подтверждение номера телефона (вам позвонит робот а это не секурно! Как зайти на сайт. Германия закрыла крупнейший магазин в даркнете Гидра. Информация о продукции, условия поставки. Обязательно сохрани к себедействующие зеркала, пока их не запретили. Выслушав обе стороны, арбитр может принять решение в ту или иную пользу, опираясь на доводы сторон. Разное/Интересное Разное/Интересное checker5oepkabqu. Их нетрудно отыскать, ежели обратиться на наш ресурс. Предлагаем юным целеустремленным и прекрасным девушкам работу в Дубае ОАЭ. С актуальными комиссиями и способам пополнения депозита и вывода средств с площадки можно ознакомиться в разделе.